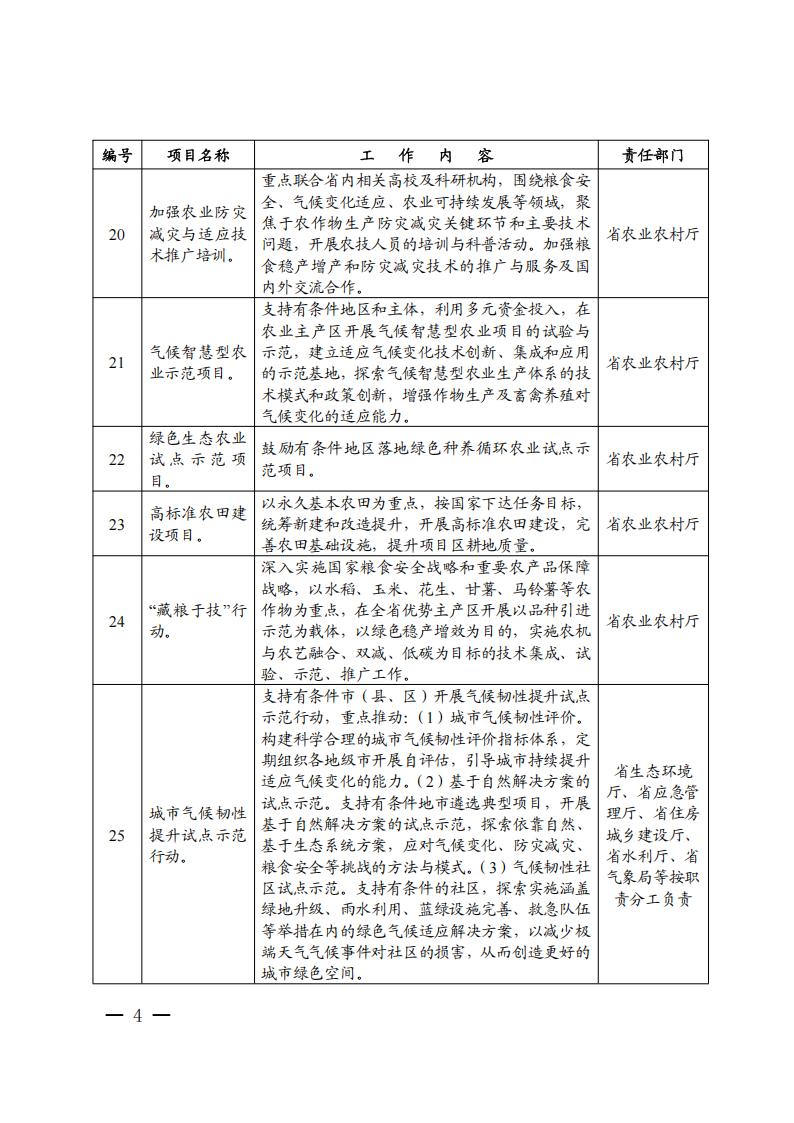

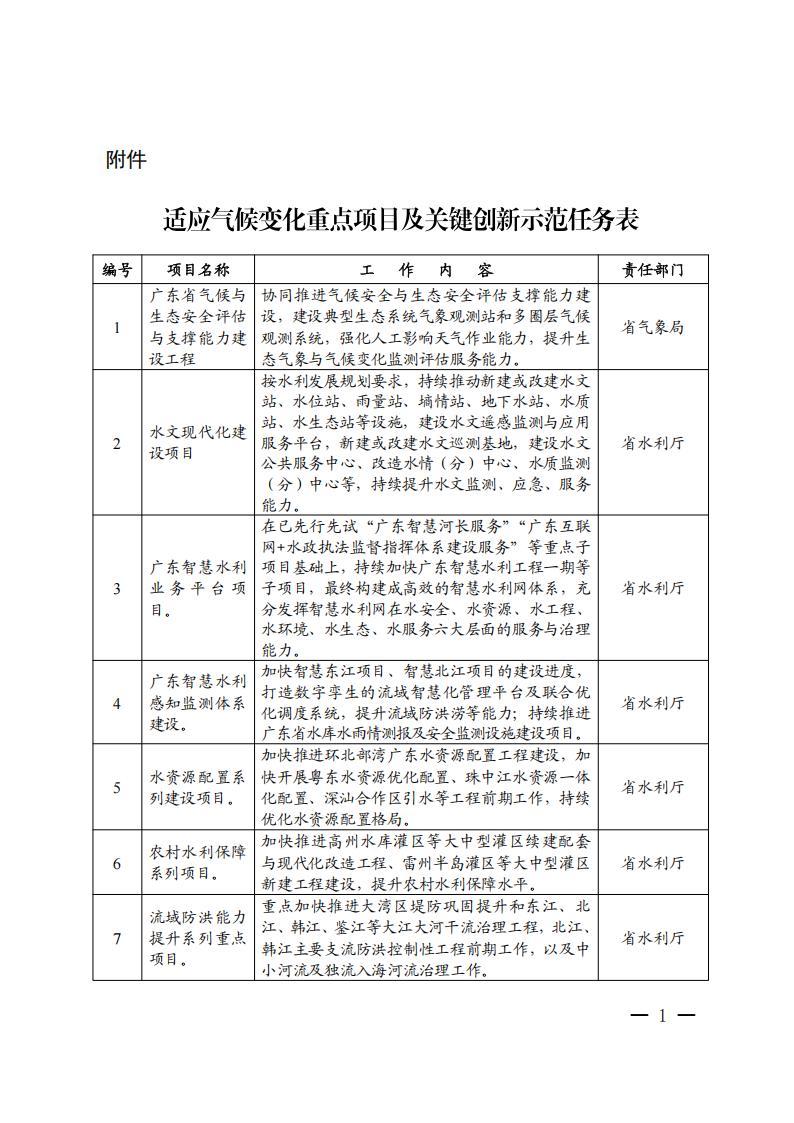

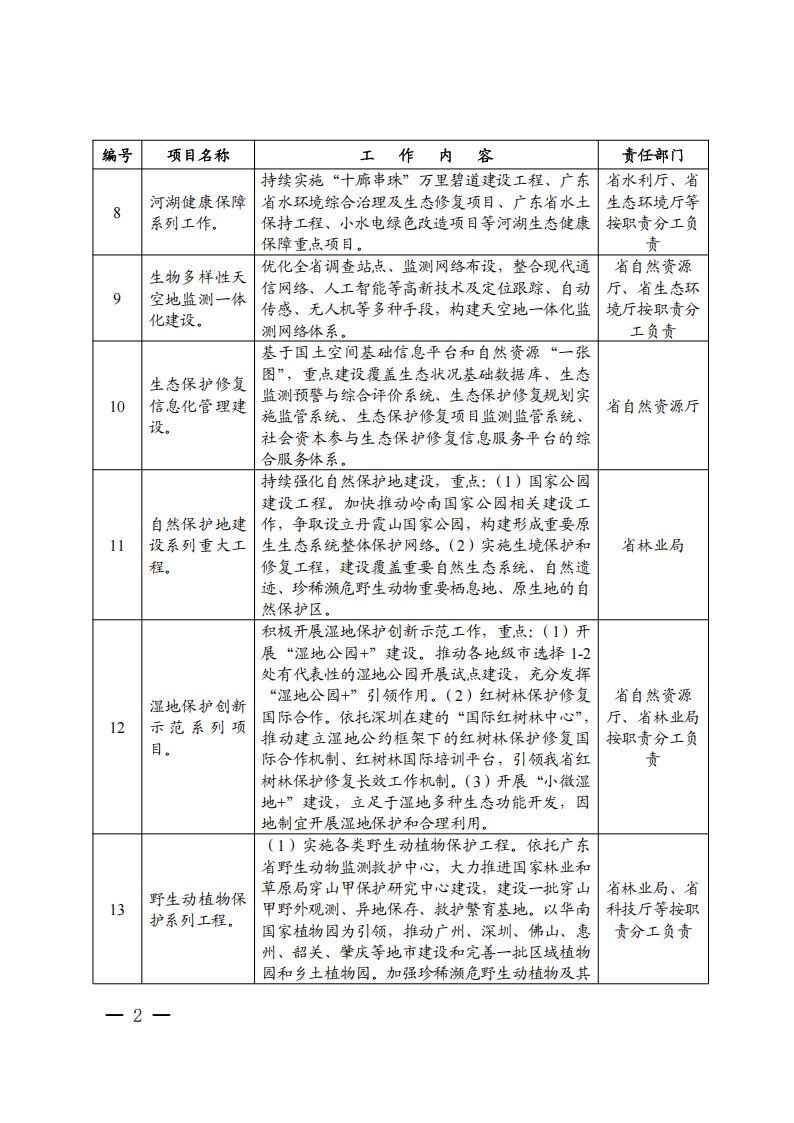

政策目标导向

广东省正努力寻找适合本省实际的气候治理新方法,并出台具有地方特色的政策和管理模式。他们设定了到2035年构建气候适应型社会的具体目标。这一举措展现了广东在应对气候变化方面的坚定决心和长远规划,目的是通过采取一系列措施来增强各系统对气候变化的抗风险能力。

各项体系需基本完善,包括监测预警、政策管理和风险防范等方面。推广先进技术和标准,能有效控制气候灾害风险,并显著增强人们应对气候变化的适应能力。

风险分析规范

构建极端气候事件资料库至关重要。借助对广东过往气候资料的研究,我们可以进行气候变化影响及风险的定量归因分析。例如,可以具体指出一场暴雨或台风等灾害事件,是受到哪些气候变化的因素所影响。

正在研究和制定相关技术准则和规范,比如风险预判、承重能力评估等。这些准则使得风险预判更为科学和精确,为气候治理的决策提供了关键依据,确保各项措施执行时更具针对性。

空间规划考量

编制国土相关文件时,需充分考虑气候变化的要素。例如,在制定国土空间总体规划时,应对气候变化可能引发的如海平面上升、降水模式改变等影响进行评估,并据此合理安排城市布局和产业发展。

将自然灾害评估与国土规划紧密结合,合理确立防御规范。根据各区域的风险高低,调整空间规划,确保居民和产业远离高风险地带,减少气候风险对社会的危害。

水文预警保障

广东计划持续改进水文监测网络。计划提高监测点的分布密度,科学规划站点位置。利用数字孪生等高科技手段,显著增强对水旱灾害的预警和抵御能力。

到2035年,我们计划显著增强城乡供水保障。这就要求我们更有效地分配水资源,确保其能够满足经济社会持续发展的需要。同时,我们还要预防在干旱或洪涝期间出现用水困难的情况。

生态保险监测

生态灾害保险制度的构建颇具特色。我们倡导在生态保险领域进行创新,目的是为了提升陆地生态在遭受灾害后的修复能力,使生态系统能够更迅速地恢复如初。

进行生态基础调查和评估的同时,加快建立陆地生态监测体系。借助完善的生态气象观测系统,实时掌握环境变动,确保生态保护有可靠的数据支持。

多领域适应策略

在海洋领域,强化了多项监测和评估工作。对厄尔尼诺等气象现象以及海洋温度、海平面变化等进行密切监控,明确重点防御区域,并构建了协同防治体系。同时,提高了灾害救援能力,确保了海洋相关产业的安全。

各个城市都需做好应对准备。进行气候变化影响的评估,绘制风险分布图,以此为基础辅助城市基础设施建设和公共管理决策;同时,加强人体健康监测和预警系统,研发预警工具并搭建相关平台。

大家对广东这些气候治理措施在执行过程中可能遭遇的困难有何看法?欢迎点赞和转发这篇文章,让我们共同探讨。